Polygon(ポリゴン)ネットワークは高速でガス代が安いので、多くのブロックチェーンゲームやNFTプロジェクトで採用されています。

ネイティブトークンの「MATIC」は、日本国内の暗号資産取引所で入手可能です。

ただし、取引される「MATIC」は、「Ethereum」と「Polygon」の2つの異なるネットワーク上で流通しているので、まちがえないように注意が必要です。

ポリゴンMATICを「取引所」で売買できる暗号資産取引業者まとめ

ブロックチェーンゲームやtofuなどのNFTマーケットで使用する「MATIC」を購入したり、

ゲームの報酬やNFTのトレードで得た「MATIC」を日本円に交換するなどの目的で、暗号資産取引業者を利用する場合、

あらかじめ確認しておきたい点が2つあります。

- Polygonネットワークに対応しているかどうか?

- 「販売所」ではなく「取引所」で売買ができるかどうか?

その理由は、

Polygonネットワークに対応していないと、ブリッジという手間と手数料がかかってしまうこと、

さらに「取引所」が利用できないと、おトクに売買できないというデメリットがあるからです。

気にしないで利用している方もいるかもしれませんが、カンタンに説明すると、

「販売所」は買いたいときすぐに買えるけど、価格にスプレッド(手数料)が含まれているので「割高」。

「取引所」は売買したい人同士でのやり取り(板取引)のためすぐに買えない時もありますが、スプレッドがないので「割安」。

少しでもおトクに売買するなら「取引所」を利用したいです。

PolygonネットワークのMATICを「取引所」で売買できる業者はコチラになります。

- bitbank

- OKJ

- Zaif

(※注意:スマホだと「取引所」が利用できなかったり、あえて「取引所」を見つけにくくしているような業者もあるので、そちらは除外しています。)

順に紹介していきます。

1.bitbank

(※「Polygon」と「Ethereum」共に対応)

bitbank(ビットバンク)は、2024年5月で設立10周年。

セキュリティ国内No.1なので、初心者の方も安心して利用できます。

スマホでの操作もとてもわかりやすくてカンタン。

アプリを立ち上げて、下段の「取引所」をタップして「MATIC/JPY」から注文画面に進めます。

さらに、bitbankを利用する上で覚えておきたいのは「メイカー注文」です。

取引所の「PostOnly」というオプション機能で指値注文で購入すると、

手数料がかからないどころか「0.02%のメイカー報酬※1」を受け取ることができてお得です。(※1:一部銘柄を除く。)

>>>bitbankの口座を開設する(無料)

2.OKJ

(※「Polygon」と「Ethereum」共に対応)

OKJ(オーケージェイ)は、2024年8月にOKCoinJapan(オーケーコインジャパン)からリブランドされた暗号資産取引所です。

「学割」や「お友達紹介プログラム」など若者向けのキャンペーンが充実しています。

取扱銘柄も「OAS」「ASTR」「SAND」など44種類と豊富です(2025年5月時点)。

スマホアプリでも「取引所」がわかりやすいのが◎

アプリのホーム画面から、下段の「取引所」をタップして「MATIC/JPY」を選択して注文していきます。

OKJでは、2025年2月18日(火)より、お友達やご家族を紹介すると「2,000円分のビットコイン」がもらえるキャンペーン実施中です。

>>>OKJの口座を開設する(無料)

3.Zaif

(※「Polygon」のみ対応)

Zaifは、2016年に設立された国内では歴史が古い暗号資産取引所です。

2024年7月時点での取引銘柄数は24種類で、「CICC(カイカコイン)」や「ZAIF(ザイフトークン)」など、ここでしか取引できないユニークな通貨を数多く取り扱っています。

スマホでの操作は、ややわかりにくいかもです。

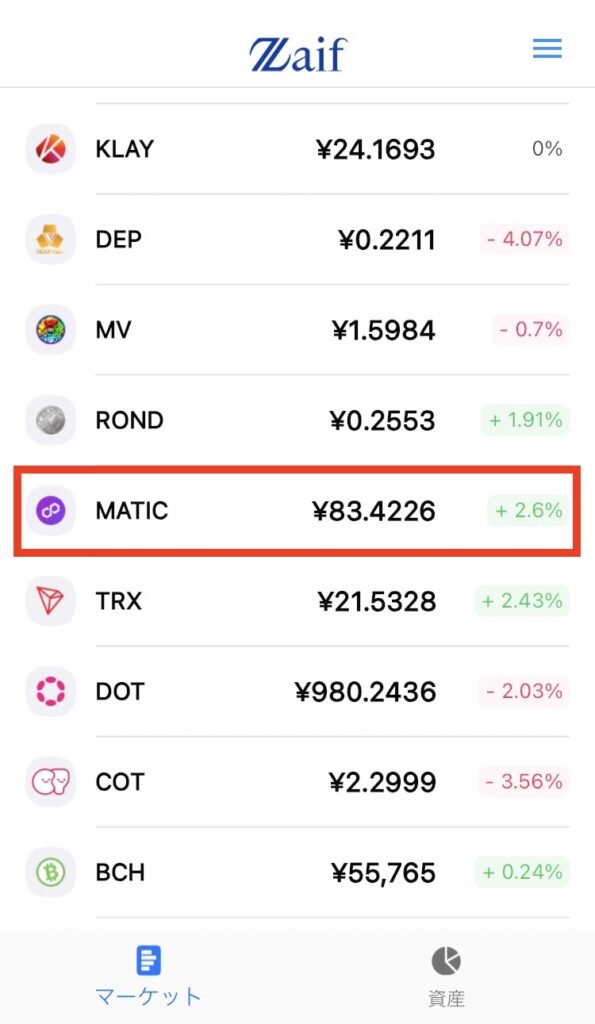

アプリを立ち上げて、下にスクロールして「MATIC」を表示させてタップします。

上段の「Orderbook trading」が「取引所」になります。

こちらは「メイカー注文」で手数料は0円です。

PCだと操作しやすいのですが、スマホだと注文画面が狭く、慣れが必要な印象です。

>>>Zaifの口座を開設する(無料)

【初心者向け】暗号資産取引所を選ぶポイント

2024年7月の時点で、日本国内の金融庁に正式に登録された「暗号資産交換業者」は32社になります。

この中から選べば基本問題なく利用できますが、1社に決めるのは大変ですね。

初心者が最低限確認しておきたいポイントは、

などです。

「操作性」にかんしては、口座の開設自体はどこも無料なので、気になる業者は実際にさわってみて確認することをおすすめします。

各社それぞれ得意とするサービスは違い、メリット・デメリットも利用者によって変わってきます。

自分でよく調べて色々試して、目的に合ったものを選びたいですね。